央视点赞!抖音才艺主播办村晚,传承文化遗产路越走越宽

抖音才艺主播办村晚,点亮乡村文化瑰宝

观看“村晚”直播,正在成为新“年俗”。

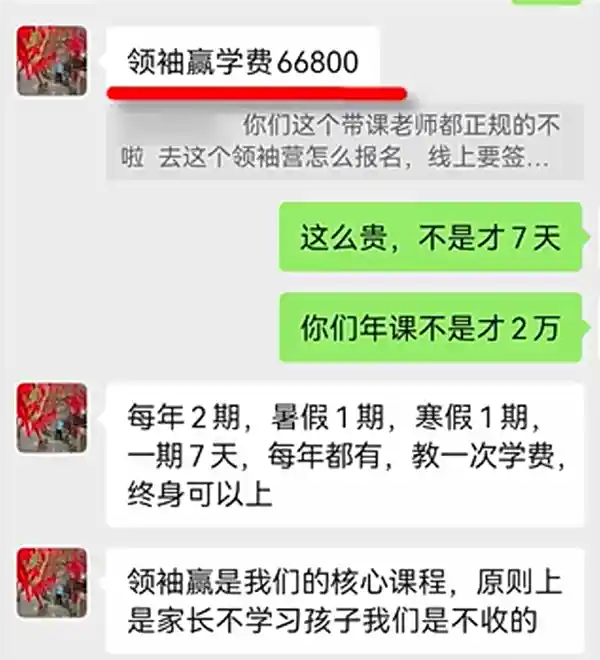

新春将近,1月8日至10日,安徽、福建、湖南三地的乡村举办了3场由才艺主播组织的“村晚”活动。活动中展示了瞻淇鱼灯、提线木偶和苗族歌舞等民俗文化,吸引了超过572.7万名网友在线上迎接新春。其中,抖音才艺主播郑冬蛟发起的瞻淇鱼灯“村晚”引起了央视新闻频道《新闻周刊》本周人物栏目的特别关注。主持人白岩松表示,郑冬蛟“拯救的是古老的非物质文化遗产”,使文化遗产传承之路越来越宽广。

(抖音才艺主播郑冬蛟获白岩松点赞)

据悉,这三位主播报名参加了“我要办村晚”乡村文化能人抖音直播扶持计划。该计划由文化和旅游部公共服务司指导,中国文化馆协会和抖音直播共同发起,旨在邀请全国各地的才艺主播回到家乡举办“村晚”并进行线上直播。在该计划的推动下,过去一年里,超过4700名主播在抖音平台上进行了大约3万场“村晚”直播。与“我要办村晚”相关的视频话题在抖音上的累计播放量已突破8亿次。

抖音直播的相关负责人指出,推广和保护特色民俗首先要让它们“被看见”。才艺主播已经成为乡村文化生活的重要参与者和贡献者。据统计,在抖音平台上,平均每天有大约80场“村晚”直播进行,才艺主播通过举办“村晚”来展示家乡的民俗风情,这正逐渐成为一种新趋势。

(三地主播自办“村晚”迎新春)

南北新春“村晚”火热开演

央视白岩松盛赞主播传承文化遗产

1月11日,央视新闻频道《新闻周刊》本周人物栏目报道了抖音才艺主播郑冬蛟的事迹。节目中介绍,为了推广当地传承了800多年的鱼灯表演,郑冬蛟放弃了外地月薪一万多的工作,回到村庄组建鱼灯队,并通过直播推广鱼灯,还举办了“村晚”。主持人白岩松在节目中表示:许多文化遗产单靠呼吁和责任感是无法得到充分保护的,必须采取创新手段和内容形式,吸引更多人关注,让年轻人愿意参与,才能使这条路越走越宽。“郑冬蛟为我们树立了一个很好的榜样。”白岩松评价道。

(郑冬蛟办“村晚”获央视新闻频道报道)

“锣鼓响、在郑冬蛟的记忆中,儿时村里每年正月初二到十八,街巷上的鱼灯锣鼓声一响,年味儿便随之而来。然而,随着掌握这门技艺的年轻人越来越少,瞻淇鱼灯巡游一度陷入沉寂。为了重振这一传统艺术,郑冬蛟这位现任村干部决定尝试新的传播方式。他注册了名为@鱼承薪火的抖音账号,不仅表演嬉鱼灯,还详细介绍了鱼灯的历史与文化背景。通过直播镜头,瞻淇鱼灯吸引了众多外地网友的关注,不少人留言询问如何观看直播以及邀请他们进行演出的具体方式。郑冬蛟透露,自从开展直播以来,瞻淇鱼灯的演出机会增加了近一半。 这种创新的方式不仅让瞻淇鱼灯重新走进了公众视野,也让更多人了解并喜爱上了这项传统文化。在数字化时代,利用新媒体平台推广非物质文化遗产不失为一种有效的方法,它不仅能激发年轻一代的兴趣,还能为传统文化的传承与发展注入新的活力。

(郑冬蛟通过抖音直播推广瞻淇鱼灯)

这次办“村晚”,郑冬蛟希望通过直播让瞻淇鱼灯名声更响,“让鱼灯出去、游客进来,年轻人也就愿意回来创业、传承鱼灯了。”“村晚”舞台上,老中青三代鱼灯表演者齐上阵,年纪最大的鱼灯队员已经70多了。他手握竹竿稳稳扛起鱼灯,与同伴交替穿梭做出“鱼跃龙门”等瞻淇鱼灯经典动作,敏捷身手不输年轻人。在外务工的妇女也提前回村筹备节目,用流行热歌编排广场舞。郑冬蛟还邀请了此前办过“村晚”直播的抖音主播@甄妮刀马旦、@泗州戏贡筱玉来助阵。“村里的晚会年味儿真浓!”“这才是过年气氛的天花板!下次要去现场看。”直播间里的网友纷纷评论感叹。

(老年大学学员及瞻淇村广场舞队等相继报名参与“村晚”直播活动)

乡村才艺主播自办“村晚”推广家乡民俗,正逐渐成为一股新风潮。这类活动不仅让更多的观众通过网络平台了解到了中国丰富多彩的乡土文化,也给当地村民提供了展示自我和增加收入的机会。借助现代科技的力量,传统与创新得到了很好的结合,这种趋势值得鼓励和支持,相信未来会有更多类似的尝试,进一步推动乡村文化的传播与发展。 这样的做法不仅能够促进地方经济的发展,还能增强村民们对自己文化的自豪感和认同感。同时,这也为其他地区提供了一个很好的范例,说明如何利用新媒体手段来保护和传承传统文化。

“安童哥啊啰!……”在郑冬蛟办“村晚”的同一天,福建漳浦,伴着嘹亮的闽南唱腔,提线木偶登上“村晚”舞台,非遗传承人蔡冬梅的直播间@阿梅(丰归木偶戏),涌入了169万来自五湖四海的观众,现场也人头攒动。

而就在4年前,蔡冬梅还面临无戏可唱的窘境,要靠做服务员维持生计。2021年,蔡冬梅尝试在抖音直播,没想到在互联网上广受欢迎,第一次开播就有5000多人在线观看。直播的热度还将她送上了央视戏曲春晚舞台。现在,蔡冬梅已经有了近120万粉丝,得益于直播带来的收益,她成立了木偶戏剧团,给同僚们也带来了更多演出机会。

有了一定的知名度,蔡冬梅想让自己的直播间也变成推广家乡漳浦的一扇窗口,“希望通过这场‘村晚’,能把我们漳浦县推给更多的人知道,让大家看到我们漳浦最传统的文化。”

(蔡冬梅把漳浦特色表演搬进“村晚”直播间)

1月8日,湖南吉首市夯坨村,一场被网友评为“最有人情味的春晚”上演。腊肉、玉米、苗绣做舞台装饰,少数民族青年组成的乐队唱响“月亮里的阿妹”,七八十岁的老人们也登台,还有村民带来竹竿舞、湘西特色舞狮……3个小时苗风满满的“村晚”演出,在@湘西深山乐队 的抖音直播间收获了129万人观看。

这是@湘西深山乐队第二次举办“村晚”了。“去年的‘村晚’,许多老人首次登台表演,他们都感到非常高兴!”龙先宏说道。更令村民们兴奋的是,“村晚”的直播活动为夯坨村吸引了大量游客。“北京、上海、浙江……来自全国各地的网友通过直播间来到村里,一年内接待了数万人。现在每个月,我们都会为远道而来的‘云端村民’们准备一场晚会。”

龙先宏希望把“村晚”打造成夯坨村的一张名片,让深山里的家乡被更多人看见。“开年之后,我们还要在村里建一个‘深山大舞台’,每天晚上直播演出,欢迎大家到我们村来玩。”

(“村晚”直播间里好评不断)

主播办“村晚”成风潮

搭建百姓舞台,乡村民俗直播间里唱主角

丰富乡村精神文化生活一直是重要的公共议题。

2023年12月,在文化和旅游部公共服务司指导下,抖音直播联合中国文化馆协会共同发起“我要办村晚”乡村文化能人抖音直播扶持计划,邀请全国才艺主播自办“村晚”并线上直播,抖音直播将针对优质场次及主播予以流量扶持、运营培训等。

在该计划带动下,才艺主播自办“村晚”、通过直播展示家乡民俗已成新风潮。

数据显示,2024年,共有来自全国超4700名主播在抖音进行了约3万场“村晚”主题直播,平均每天80场。#我要办村晚、#主播办村晚也卷起来了等“村晚”相关话题内容在抖音累计播放量超8亿次。2024年以来,抖音上的“村晚”主播人数增加了80%,“村晚”也由过年期间的活动变成了四季都有的晚会。

在“村晚”直播间,隐藏在乡村的民俗被更多人看见。

在山西临汾主播@唐尧锣鼓张勇 办的“村晚”上,张勇和来自周边村落的锣鼓民间艺人展示了传统威风锣鼓曲牌,找回了临汾“消失的鼓声”。一场“村晚”直播吸引了790万网友观看,更让晋南威风锣鼓火出山西,和张勇一起登上了央视《开门迎春晚》舞台。

(@唐尧锣鼓张勇 办“村晚”推广晋南威风锣鼓)

9月秋收节,四川主播@彝族歌手-曲木阿依在半山腰的鼓楼里搭建了“村晚”舞台。她一口气向网友们展示了蹢脚舞、彝族长号、彝族刺绣等多种当地非物质文化遗产,还带来了对山歌、松叶席、九大碗等特色习俗的现场表演。

(主播@彝族歌手-曲木阿依在“乡村春晚”直播间多次介绍自己的家乡风俗)

主播们自办的“村晚”,也是乡亲们展示的舞台。

在主播@湘西深山乐队的“村晚”舞台上,七十多岁的苗寨老人上台演唱了年轻时的定情苗歌,不会说汉语的她们对着镜头腼腆微笑;9月,河北保定涞源县东山村的老人们忙完秋收后,登上了@甄妮刀马旦的直播间,带来了黄梅戏、吹电管、反串演唱等精彩节目。正值玉米丰收时节,甄淑梭还组织老人们参与掰玉米比赛。屏幕前,粉丝们也用评论、打赏积极参与其中:“掰玉米可是个技术活”“阿姨们掰起玉米来,动作真是行云流水”。 这些生动的场景不仅展现了乡村生活的丰富多彩,更反映了数字时代下农村文化传承的新途径。通过网络直播平台,老一辈人有机会展示他们的才华和生活智慧,同时也让更多人了解并欣赏到传统文化的魅力。这种互动不仅丰富了老年人的精神生活,也让年轻人更加关注和支持乡村的发展。

湘西深山乐队的“村晚”活动,让苗族阿妈们首次站在了聚光灯下。这不仅是她们展示自我风采的机会,更是外界了解苗族文化的一个窗口。通过这样的平台,不仅能够增强村民们的文化自信,也能让更多人感受到中国少数民族文化的独特魅力。 这种活动的意义在于它为偏远地区的居民提供了展示自身文化特色的机会,同时也促进了不同地区间文化的交流与理解。在乡村振兴的大背景下,“村晚”这样的活动显得尤为重要,它们不仅丰富了乡村的文化生活,也为乡村的发展注入了新的活力。

抖音直播相关负责人表示,“村晚”是充满地域特色的文化大餐,在抖音“出道”的才艺主播通过办“村晚”的方式回馈家乡,既为乡亲们搭建了展示自我的舞台,也为乡村民俗提供了生动呈现的窗口。

“别看‘我要办村晚’小而美,实际上有很大潜能。”中国文化馆协会相关负责人表示,随着越来越多乡村文艺能人和团队通过办“村晚”掌握了新的表达技能,会让更多乡村走入大众视野。“村晚”也会在新媒体传播环境下快速发展。“当更多乡村具备了办‘村晚’的条件,被更多人看见,就会吸引更多力量主动发掘乡村的多彩和发展机会,带动乡村文化和旅游业高质量发展。”该负责人认为,主播办“村晚”正在探索新的“村晚”组织形态。

观点趣闻最新资讯

2025-07-29 15:07:19

2025-07-29 15:02:04

2025-07-29 14:59:58

2025-07-29 14:55:05

2025-07-29 14:44:01

2025-07-29 14:42:47

2025-07-29 14:41:01

2025-07-29 14:39:44

2025-07-29 14:36:10

2025-07-29 14:35:51

2025-07-29 14:32:22

2025-07-29 14:32:15

2025-07-29 14:30:44

2025-07-29 14:30:08

2025-07-29 14:26:50

2025-07-29 14:26:23

2025-07-29 14:25:15

2025-07-29 14:24:07

2025-07-29 14:22:33

2025-07-29 14:20:13

2025-07-29 14:19:32

2025-07-29 14:17:51

2025-07-29 14:15:15

2025-07-29 14:13:33