新西兰农场惊现孔雀群 中国网红上演奇幻狩猎

新西兰农场惊现神秘孔雀群,中国网红竟发起奇幻捕鸟行动

老话说:越美丽的外表往往越危险,因为人们容易沉迷于“美丽”的表象,而忽视了美丽背后可能带来的其他负面因素。

孔雀是一种观赏价值极高的鸟类,人们喜爱它绚丽多彩的羽毛,观看时仿佛透过一层滤镜。

谁也没有想到,这种美丽动人的动物竟然会和老鼠这类“害虫”相提并论。最初并没有意识到需要对其进行管理,因此放任其繁殖发展。如今,孔雀在许多地区已经成为令人困扰的问题,新西兰便是其中之一。

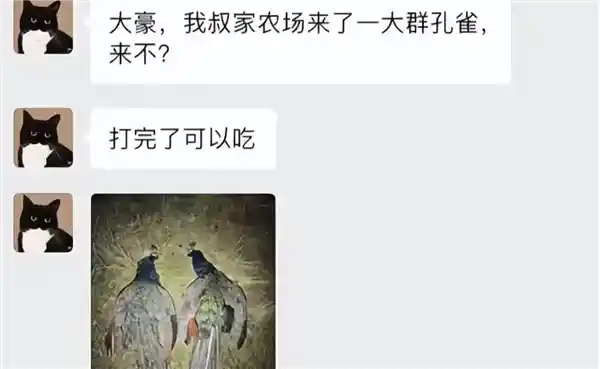

今年4月,中国一对网红夫妻收到一名新西兰小伙的邀请,称其叔叔家的农场近日出现大量孔雀,根据当地规定,民众可以自由捕猎,捕获后还能食用。这一事件引发关注,反映出部分地区的野生动物管理政策与公众认知之间的差异。对于此类情况,相关部门应加强宣传与引导,确保在保护生态的同时,合理规范公众行为。

听到“免费畅吃”孔雀的消息,一对夫妻迅速前往相关农场。他们先购买了狩猎工具,因预算有限,最终选择了一千多块钱的弩,随后进入农场开始狩猎。 这类事件反映出部分人对“免费资源”的盲目追逐,甚至不惜采取非法手段获取。虽然“免费畅吃”可能只是宣传噱头,但依然吸引了不少人趋之若鹜。这种行为不仅违反法律法规,也对生态平衡造成潜在威胁。相关部门应加强监管,避免类似事件再次发生。同时,公众也需提高法律意识,理性看待所谓的“免费机会”。

可惜的是,最终这次狩猎活动以“0孔雀”收场。他们在发布的视频中,只听到了孔雀高亢的叫声,却始终未能见到它的身影,可以说,全程都没有接近的机会。 这次事件反映出现代狩猎活动在技术手段和自然环境之间的矛盾。尽管装备先进,但面对机警的野生动物,依然难以取得实质成果。这也提醒人们,在追求刺激的同时,应更加尊重自然生态,避免过度干扰野生动物的生活。

从这一次狩猎旅程,其实就可以看出,在新西兰,人们对孔雀的态度完全不像印度(印度视孔雀为神鸟)。尤其是新西兰农场主,对孔雀那是深恶痛绝,来了就要赶尽杀绝。

从科学角度出发,孔雀主要分为2种,蓝孔雀和绿孔雀,均属于孔雀属,还有一种刚果孔雀,是刚果孔雀属的。

同样是孔雀,蓝、绿孔雀可谓是同属不同命,一个被端上餐桌,而另一个则是珍稀保护动物。

△ 雌性绿孔雀和雏鸟

蓝孔雀,又称印度孔雀,并非新西兰本土鸟类,最初是作为观赏动物被引入的。如今,这种鸟类在许多地区已经泛滥成灾,经过多年的繁衍,已成功归化并形成了稳定的野生种群。其扩散速度和范围令人担忧,已成为当地生态系统面临的新挑战。 从生态角度来看,外来物种的引入往往伴随着不可预见的后果。蓝孔雀的大量繁殖不仅可能对本地动植物造成竞争压力,还可能破坏原有的生态平衡。尽管当初引入的初衷是出于观赏目的,但如今却不得不面对其带来的环境问题。如何有效控制其数量、减少对生态的影响,已成为当地政府和环保部门亟需解决的问题。

具体数目有多少,我没有查到,但在新西兰“没有掠食者,食物又充足”,孔雀数量一直在增加。

孔雀对当地居民最大的危害有2个,一是叫声非常吵闹;二是太能吃,孔雀是吃植物的,五只孔雀一天可以吃掉一只羊的食量。

加之孔雀繁殖能力较强,一年就能增长10倍,而当地并未将其纳入害虫管理计划,导致其数量日益失控,给生态环境带来一定压力。 从生态管理的角度来看,对某些物种的忽视可能带来意想不到的后果。孔雀虽非传统意义上的“害虫”,但其快速繁殖若缺乏有效管控,仍可能对本地生态系统造成影响。因此,相关部门应尽早关注此类问题,制定合理的监测与管理措施,避免事态进一步恶化。

它们以牧草、种子和农作物为食,对农民而言是一种害虫。因此,当前的管控措施是允许农民在自己的土地上捕杀孔雀。 我认为,虽然孔雀确实会对农业生产造成一定影响,但采取直接捕杀的方式可能并非长久之计。这种做法虽然短期内能减少损失,却可能破坏生态平衡,甚至影响到其他物种的生存。在制定防治措施时,应更多考虑科学、可持续的方法,比如加强防护设施、推广生态种植技术等,从而在保护农作物的同时,也兼顾野生动物的生存权利。

然而,就像开头提到的捕猎行为一样,企图通过射杀孔雀来控制其数量,实际上非常困难。

孔雀具有高度的警觉性,听觉十分灵敏,一旦察觉到任何异常动静,便会迅速逃离现场,躲藏起来。 在自然环境中,孔雀的这种行为是其生存本能的体现。它们对周围环境的变化极为敏感,这有助于避免天敌的威胁。从生态角度来看,这种谨慎的习性对于维持种群稳定具有重要意义。同时,这也提醒我们,在观察野生动物时应保持距离,减少对其正常生活的干扰。

有猎人形容孔雀就像是“公路赛跑者”,只要有一只开始移动,所有都会开跑。而且很“聪明”,一旦感觉到有危险,它们至少会保持 500 米的距离,猎人压根近不了身。

但如果你有幸抓住了孔雀,确实是可以吃的。

论吃孔雀,我们这里也是允许的,当然主要单指人工养殖的蓝孔雀(狩猎绿孔雀是违法的),很多地区已经建立了“养殖—观赏—食用”的一条龙服务。

至于好不好吃,我是没体验过,吃过的人对它的评价也都不一样。

大部分人认为,这种肉类的口感和味道介于火鸡和土鸡之间,但多数人觉得孔雀肉比土鸡更柴一些,同时野味更加浓郁。这种独特的风味也使得它在部分食客中受到欢迎,但也因口感差异而让一些人难以接受。

从孔雀没有成为主流肉类这一点来看,说明无论是口感还是价钱,孔雀肉都比不上鸡肉。

最后

蓝孔雀数量增多后,对农业生产造成了明显影响,这一点已经无可争议。然而,由于蓝孔雀外形美丽,许多人即便知道它可能带来危害,也难以对其产生伤害的念头。 在我看来,如何在生态保护与农业生产之间找到平衡,是一个值得深入思考的问题。虽然蓝孔雀具有观赏价值,但其过度繁殖带来的实际损失也不容忽视。相关部门应加强监测与管理,制定科学合理的应对措施,既保护这一物种,又尽量减少对农业的负面影响。

于是便出现了两个对立的立场,农场主态度十分坚决:你破坏我的庄稼,我就不会放过你;而其他居民则认为:它看起来很漂亮,你不要杀它,只要把它赶走就可以了。

美国佛罗里达州也曾出现过类似的情况,当地孔雀数量迅速增加,面临与新西兰相似的困境。为平衡两种截然不同的观点,最终决定对雄性孔雀进行绝育,以控制其种群数量。

孔雀实行一夫多妻制,这种方式效果不错,但成本较高。据报道,购买用于绝育的仪器花费了15000美元,此外,每个月的饲养和管理费用至少需要7500美元。 从社会和经济角度来看,这种繁殖方式虽然在种群延续上具有一定优势,但高昂的维护成本无疑增加了饲养者的负担。对于动物园或私人养殖场而言,如何在保护物种与控制开支之间找到平衡,是一个值得深入思考的问题。同时,这也反映出动物保护工作背后的复杂性和现实挑战。

观点趣闻最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17