女子要求网约车只运行李箱不上人,司机机智报警引关注

女子奇想:网约车只运行李不上人?司机机智应对引发热议

4月16日消息,浙江交警今日通报了一起利用网约车运输现金实施诈骗的案件,需引起公众注意。

近日,近日,宁波发生了一件令人费解的事情:一名网约车司机接到了一个特殊的订单,女乘客要求仅让自己的行李箱上车,而她本人却选择留在原地。这一事件引发了广泛关注与讨论。 从表面上看,这是一次服务需求与实际操作之间的矛盾。然而,结合当下社会背景来看,这种现象或许反映了部分消费者对隐私或个人安全的担忧。随着共享经济的发展,网约车成为许多人日常出行的重要方式,但与此同时,如何平衡便捷性与安全性,依然是行业需要解决的问题之一。 值得注意的是,在信息化高度发达的今天,平台型企业应当承担起更多责任,比如通过技术手段加强司乘双方的信任机制,或者提供更多透明化的信息渠道,以消除不必要的误解和顾虑。同时,这也提醒我们,在享受便利的同时,也要学会理性权衡利弊,共同营造更加和谐的社会环境。

她随后传来一张通过手机拍摄的二维码,声称是“儿子”的微信号。张师傅察觉到事情有些不对劲,认为同城快递完全可以寄送行李箱,而且主动推送名片并发送二维码的行为十分可疑。联想起之前参加过的反诈培训案例,他立刻选择了报警。

近日,一名女乘客在火车站被民警例行检查行李时,发现其携带的行李箱内装有5.5万元现金。就在民警询问来源时,该女子接到电话,对方催促她尽快返回,并要求取消此前的网约车订单。令人意外的是,在与民警沟通的过程中,女子始终坚称自己并未遭遇诈骗,态度十分坚定。 这一事件引发了公众对资金安全意识的关注。一方面,携带如此大额现金出行本身就存在一定风险,尤其是在当前电子支付普及的情况下,这种行为显得尤为特殊。另一方面,面对警方的合理询问,女子却表现出异常冷静的态度,甚至拒绝承认可能存在的隐患。这不仅让人为她的财产安全捏一把汗,也提醒我们日常生活中需要更加注重防范意识。 从社会管理的角度来看,此类情况也暴露了部分民众对于法律和规则的理解仍有不足之处。希望相关部门能够通过更多宣传教育活动,帮助大家提升自我保护能力,同时避免因误解而产生不必要的麻烦。总之,无论何时何地,理性对待问题、谨慎处理事务都是避免陷入困境的最佳方式。

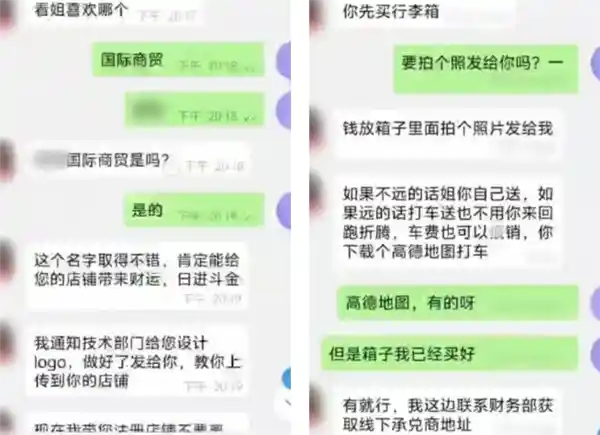

民警通过剖析典型案例向公众讲解常见的诈骗手段,最终让一名女乘客恍然大悟,意识到自己掉入了骗局。原来,这名女乘客在短视频平台上看到一则关于“利用AI技术开设网店”的广告后心生向往,随即添加了对方提供的微信。在后续的交流中,她被对方逐步诱导,一步步进行转账注资。

她买了加油卡、衣服卡,转给对方近10万元,因多次高危转账银行卡被冻结,骗子便让她通过网约车运现金。

幸运的是,张师傅迅速报警,警方已经将现金归还给了女乘客,案件仍在进一步处理中。

近日,一位网约车司机因细心察觉潜在风险而受到广泛赞誉,这也再次提醒我们,要时刻保持警惕,避免落入诈骗陷阱。“天上不会掉馅饼”,这句俗语在任何时代都值得铭记。 在我看来,这位司机的行为不仅展现了职业素养,更传递了一种社会责任感。在信息泛滥的今天,人们的防骗意识虽然有所提升,但仍有不少人因贪图小利而上当受骗。因此,类似这样的正能量故事,不仅是对当事人的肯定,也是对社会的一次警醒。我们需要从点滴做起,提高自我保护能力,同时也要学会分享和传播这些有益的经验,共同构建更加安全的社会环境。 总之,无论是网约车司机的机智反应,还是公众对骗局的高度关注,都传递出一个积极的信号:只要人人都多一份细心与警觉,就能有效减少不必要的损失。希望未来能有更多人加入到这样的善意传递中来。

观点趣闻最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17