奇迹新生:英国首例成功移植子宫产子背后的手足情深

手足接力奇迹:英国首例子宫移植妈妈顺利产子的背后故事

2025年2月27日,被称为“小奇迹”的宝宝在英国一家医院降生,她被视为英国首个借助子宫移植技术迎来生命的婴儿。这一事件不仅标志着医学领域的又一突破,也象征着无数渴望成为父母的人们迎来了新的希望。子宫移植技术的发展为那些因生理原因无法孕育生命的女性提供了可能性,但同时,这项技术仍面临诸多挑战,包括手术风险、伦理争议以及高昂的成本等问题。无论如何,“小奇迹”的到来无疑给这个世界增添了一份温暖与期待,同时也提醒我们关注和支持前沿医学研究,让更多家庭能够实现拥有孩子的梦想。

她的子宫,这个让她在妈妈肚子里安家的地方,其实源自于她妈妈的姐姐,也就是40岁的大姨。这一代代传承的生命奇迹,不仅是家族血脉相连的见证,也是人类繁衍过程中最奇妙的安排。 从生物学的角度来看,这种遗传关系让人感叹生命的延续是多么神奇。每一个生命都承载着家族的记忆与基因的传递,而母亲与姨妈之间的联系,更像是一种跨越代际的情感纽带。这种传承不仅让个体拥有独特的身份认同,也让我们更加珍惜彼此之间的亲情与血缘关系。在现代社会,随着科技的发展和生活方式的变化,我们或许更应该重新审视和重视这些传统意义上的家庭关系。

格蕾丝·戴维森(Grace Davidson)在出生时就被诊断出患有罕见的MRKH综合征,这种疾病导致她天生没有子宫。由于这一生理缺陷,她在手术前从未经历过月经,也一直无法自然孕育后代。

幸运的是,她的卵巢功能完好,能够正常排卵并分泌雌性激素。

这意味着,理论上,她距离实现生育仅剩下一个关键条件——一个功能完好的子宫。 这一情况引发了社会对生育权利与医疗技术发展的深刻思考。随着现代医学的进步,人工子宫等技术正逐步走向现实,这不仅为无数面临生育障碍的家庭带来了希望,也提出了关于伦理与法律的新课题。我们期待未来科技能够提供更多解决方案,让每一个渴望成为父母的人都能拥有平等的机会。同时,这也提醒我们需要更加关注生殖健康领域的研究与投入,以科学的态度推动社会进步。

从医生口中听到这个消息后,全家都很开心,家里的女性成员更是将“母爱”展现得淋漓尽致,姐姐和妈妈都表示愿意把自己的子宫捐赠给格蕾丝。

(这在医学上是可行的,家人捐赠成功率最高,已故人士捐赠的子宫,也有可能在供体内存活。)

刚开始,格蕾丝没有同意。

2018年,她首先在医院完成了登记手续,希望能够寻找到匹配的子宫。但是一直未能如愿,愿意捐献的人数实在太少。好不容易有捐献者表示同意,经过详细检查后却发现并不匹配。

格蕾丝心急如焚之际,她的姐姐挺身而出。这位已经拥有两个女儿的姐姐,主动提出愿意捐献自己的子宫给妹妹。

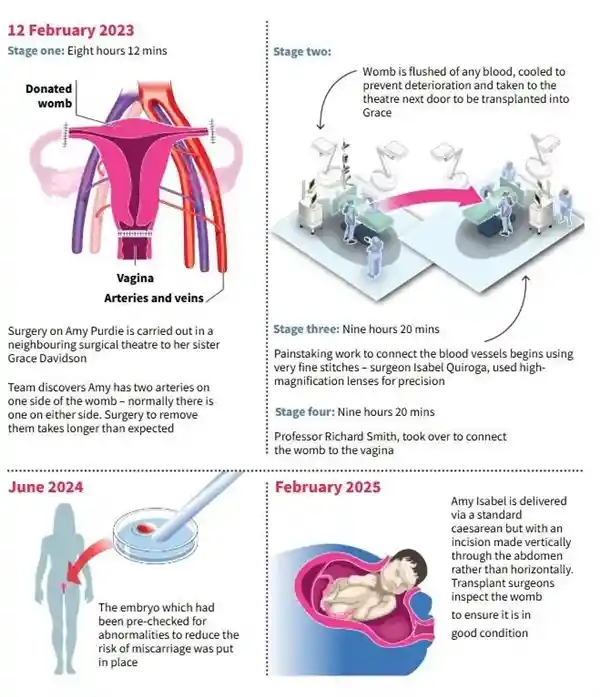

一切筹备完成后,2023年8月23日,牛津丘吉尔医院的伊莎贝尔·基罗加(Isabel Quiroga)携手30人团队共同完成了这台手术。

这例在英国尚属首例的子宫移植手术意义重大,同时也极具挑战性,一家慈善机构承担了全部手术费用。

整个手术持续了17个小时,在姐姐身体上“切”,花了8个多小时,在妹妹身体上“接”,又花了9个多小时。

手术非常成功,格蕾丝不仅拥有了自己的子宫,还成功怀上了自己的宝宝。

为了表达对大姨和医生的感激之情,孩子取名为苏菲·安娜(SophieAnna),苏菲是大姨的名字,安娜则是主刀医生的名字。

移植的子宫,用完得摘!

看完这篇报道,许多人感到困惑:这个孩子到底应该是大姨的,还是格蕾丝的?

这显然是格蕾丝与她爱人的私事,大姨只是提供了住所而已。

截至2023年,全球范围内成功的子宫移植案例仅有百余例,而通过这一技术顺利诞生的生命也仅有50多例。这些新生儿并非由父母自然受孕而来,而是借助体外受精技术实现的。

在进行子宫移植手术时,通常不会将输卵管与子宫一同连接,这意味着受者无法通过自然方式孕育生命,只能依靠辅助生殖技术来实现生育。

手术前,格蕾丝就和爱人培育了7个胚胎,并冷冻保存。

手术后,格蕾丝需要长期服用抗排异药物,以保证她的身体不会对姐姐捐赠的子宫产生排斥反应。

当女性的身体逐渐适应这个外来子宫时,就表明胚胎具备了植入的条件,而此时来例假则是一个积极的信号。 在我看来,这一发现为许多渴望拥有孩子的家庭带来了新的希望。外来子宫技术的进步不仅拓宽了生育的可能性,也为那些因身体原因无法自然怀孕的女性提供了更多选择。然而,这项技术也引发了伦理与安全方面的讨论,如何确保其在医学上的可行性和道德上的正当性,是我们需要持续关注和探讨的问题。随着科技的发展,我们期待看到更加成熟和完善的解决方案,以帮助更多人实现家庭梦想。

移植而来的子宫并非“终身制”,使用后通常需要摘除。这一医学现实提醒我们,虽然现代科技已能在一定程度上实现器官移植,但其复杂性和局限性依然存在。从伦理到技术层面,这都值得深入探讨。一方面,这项技术为那些因子宫缺失或病变而无法生育的女性带来了希望;另一方面,手术风险、免疫排斥以及后续摘除等问题也不容忽视。如何在科学进步与患者权益之间找到平衡,是未来医学发展的重要课题。同时,这也促使我们思考,是否应更加重视预防措施,以减少对这类高风险手术的需求。

子宫移植,对供体和受体而言均存在影响,特别是怀孕期间的受体,面临的风险较高。

想象一下,怀孕本身对女性的身体就是一种极大的挑战,伴随而来的各种风险不容忽视。而在考虑子宫移植的情况下,情况则更为复杂。接受移植的女性不仅要面对身体对手术带来的“外来器官”的排斥反应,还需长期服用抗排异药物。这类药物虽然能帮助身体适应新器官,但其潜在影响也可能波及胎儿的正常发育。这一系列问题无疑给有生育需求的家庭增添了巨大的心理和生理负担。 从医学角度来看,子宫移植技术为无法自然孕育的女性带来了希望,但它目前仍处于探索阶段,存在诸多未解难题。我们既要肯定这项技术的进步意义,也要理性看待其现阶段的局限性。毕竟,任何医疗手段都需以母体和胎儿的安全为首要考量。未来,随着医学研究的深入,或许可以找到更安全有效的解决方案,让这项技术真正造福更多家庭。

因此,为了保障母亲的安全,进行子宫移植的女性在孕育宝宝时通常选择剖腹产的方式。一般来说,这些母亲会在孕育一到两个孩子之后(最多两个),将子宫摘除。

摘了就不用服药了,能有效规避以后的健康风险。

从这方面来看,格蕾丝的姐姐是真的很无私啊。

40岁摘的子宫,当时她有2个女儿,一个10岁,一个6岁。子宫给了妹妹,妹妹可能用不了几年,生了2胎后,子宫就得摘除报废!

最后

目前,这项技术在医学界的争议是很大的。

好处想,一旦移植技术的成功率显著提升,为众多难以孕育的女性照亮了新的人生道路。

确实,在这方面我们取得了显著进展,自2014年第一名孩子降生起,仅仅十年间,已成功培育出超过50个孩子。

随着技术不断进步,潜在的弊端也可能逐渐显现,倘若某些“男性”群体也面临类似的需求,我们又该如何应对呢?

这样的事情,历史上是发生过的。

1931年,丹麦跨性别艺术家莉莉·艾尔伯(原为男性)在德国进行了子宫移植手术,但不幸的是,手术后不久出现了感染问题。经过三个月的治疗,她最终因心脏骤停去世。

观点趣闻最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17