首登陆地的神秘生物:它们如何突破水域,开启陆地生存新纪元

首登陆地惊现未知生物:突破水界,开启陆地文明新纪元

地球生命至少在35亿年前就已经出现,但早期的生命形式主要存在于海洋中,并且长时间保持在单细胞的简单状态,显得相对单调和缺乏变化。 从科学角度来看,这一发现进一步印证了生命的起源与海洋密不可分,也反映出生命演化过程中的漫长与复杂。尽管早期生命形态简单,但它们为后续更复杂的生命形式奠定了基础,是生物进化史中不可或缺的一环。这一研究不仅拓展了我们对地球历史的认知,也激发了对生命起源与演化的更多思考。

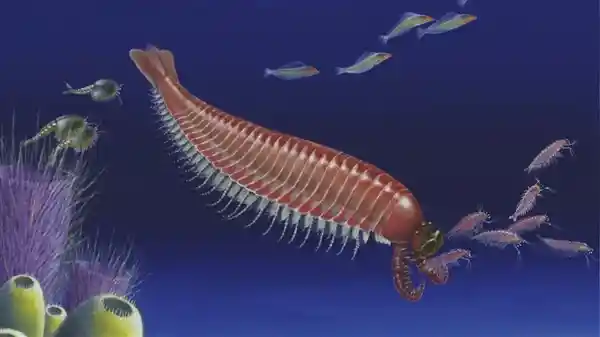

直到寒武纪(距今5.41亿至4.85亿年前),生物之间的竞争逐渐加剧,生命开始不断进化出各种适应环境的“装备”,以在激烈的生存竞争中占据优势。 从这一时期的演化趋势可以看出,生物多样性与竞争压力之间存在密切关联。寒武纪的爆发不仅是物种数量的激增,更是生存策略的一次重要转折。这种“装备”升级的现象,为后续生命的复杂化奠定了基础,也反映了自然选择在推动生物演化中的核心作用。

这一时期,生物特征如雨后春笋般不断演化出现,人们将这一繁荣景象称为寒武纪物种大爆发。如今我们所见的主要动物门类,大多在这一时期诞生,其中包括本文的主角——节肢动物。 从科学角度来看,寒武纪大爆发不仅是生命多样性的起点,也为我们理解现代生态系统提供了重要线索。这一时期的快速演化现象,至今仍是古生物学研究的核心议题之一。节肢动物的出现,标志着动物界进入了一个新的发展阶段,它们的适应能力与生存策略,为后续的生态演变奠定了基础。

然而,寒武纪时期的生命主要存在于海洋中,当时的陆地环境对生命而言堪比月球,完全不适合生命的生存与繁衍。

生命想要从海洋进入陆地,它必须做好几个准备:

第一,能够支持它们往返的运动系统,就如同登月需要返回舱一样,单程票毫无意义;其次,它们还需要具备适应陆地环境压力的防护系统,就像宇航员需要穿着宇航服一样;第三,它们还必须拥有特殊的生命维持系统,以帮助它们在充满辐射、温差极大,甚至缺乏它们所依赖的氧气的环境中生存。

最后,即便生物已经具备适应海洋的能力,它们仍需要一个驱动力,促使它们从陆地转向海洋。对于这些生物来说,海洋原本并非舒适的环境,它们之所以选择进入这片看似充满危险的水域,必定有其背后的原因和动机。 在我看来,这种转变不仅仅是生存的需要,更可能是进化过程中对新生态位的探索与适应。海洋提供了丰富的资源和较少的竞争,这或许就是它们“奋不顾身”进入其中的关键原因。每一次物种的迁移与适应,都是自然选择中一次重要的抉择,而这一过程往往充满了未知与风险。

很多人可能对哪种动物最早登上陆地感到好奇。这在生物界是明确无误的,节肢动物是最早进入陆地的动物群体,因为它们最早具备了登陆的条件。

它们很早便具备了适合往返移动的运动系统,身体结构较为简单,拥有一个相对复杂的头部,以及多个体节,每个体节上都配备了一对附肢,这些附肢使它们能够在海底的岩石和泥沙中爬行与挖掘,同时也适应在陆地和海洋之间来回移动。

在寒武纪时期,它们就获得了一套防护装备——外骨骼,这种结构保护它们免受上层游动的捕食者的袭击,但也让它们获得通往陆地的“宇航服”。

地球拥有一颗与其体积不成比例的天然卫星——月球,其引力作用导致海洋出现周期性的潮汐变化。这种潮汐现象在地球生命演化过程中起到了关键作用。 我认为,月球对地球的影响远不止于视觉上的美丽景象,它在塑造地球环境、促进生命发展方面具有深远意义。潮汐不仅影响了早期生命的生存条件,还可能在推动生物多样性方面发挥了不可替代的作用。月球的存在,可以说是地球生态系统稳定的重要因素之一。

那些生活在海岸边、浅水区域的节肢动物,在潮水退去时,不得不面对上岸的现实。 这些生物原本适应于水中生活,但随着潮汐的变化,它们被迫离开水域,进入陆地环境。这种自然现象不仅考验着它们的生存能力,也反映出生态环境的动态变化。对于这类生物来说,每一次潮水的退去都是一次挑战,同时也是进化与适应的契机。它们在短暂的陆地上寻找庇护、觅食,甚至进行繁殖,展现出顽强的生命力。这种自然规律提醒我们,海洋与陆地之间的界限并非绝对,生态系统的相互影响始终存在。

现在,它们之间只差一个向陆地深处前进的契机,而如今普遍认为,这个契机正是为了躲避捕食者。为了不被吃掉,它们不得不勇敢地迈出走向陆地的第一步。 在我看来,这一转变不仅是生物进化中的重要节点,也反映了生存压力对物种行为的深远影响。在自然选择的作用下,逃避天敌成为推动生命形态演化的关键动力之一。这种看似简单的决定,实则蕴含着复杂的生态逻辑与生存智慧。

但是,现在它们还缺少最后一个准备,即一套能够在陆地上呼吸的系统,一旦完成这一关键步骤,就可能迈入全新的生态环境。 在我看来,这一进展标志着生命演化过程中的一个重要转折点。从水生到陆生的转变不仅是生理结构上的突破,更是生态适应能力的飞跃。这种变化不仅对生物学研究具有重要意义,也为人类理解生命进化的路径提供了新的视角。

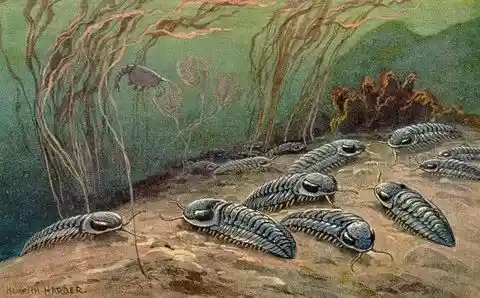

已知最早的陆生动物化石之一,是来自晚志留纪(约4.2亿年前)的蛛形纲节肢动物——蝎子。然而,它们并不能被完全归类为“陆生动物”,因为它们尚未具备能够在陆地上呼吸空气的呼吸系统。

它们具有一种被称为“书鳃”的呼吸器官,这种结构由许多扁平的呼吸板组成,这些呼吸板像书页一样层层叠叠,因此得名。这种独特的生理构造不仅体现了生物进化的巧妙,也让人对自然界的多样性产生更深的敬畏。在科学研究中,对这类特殊器官的研究有助于我们更好地理解海洋生物的适应机制,也为仿生学提供了宝贵的灵感。

既然它被称为“鳃”,这已经表明了它是用来从水中获取氧气的器官。然而,这些蝎子却能够在海岸线附近的陆地上活动和觅食。它们的步足末端跗节较短,并且更加粗壮,这说明它们更适合在陆地上移动。由于陆地上没有海水提供的浮力,身体必须完全依靠腿部支撑,这种步足结构使它们比其他同类更适应在陆地上爬行。

至于书鳃如何支撑它们离开水体?

或许这种结构只需要保持湿润就能够很好的获取氧气,所以只要这些蝎子不要走太远就没问题。

直到泥盆纪时期(距今4.17亿至3.58亿年前),蛛形纲动物才从书鳃演化出“书肺”,并逐步适应陆地生活。这一进化过程标志着它们在生态系统中占据更加重要的位置,也为其后续的多样化奠定了基础。从水生到陆生的转变,是生命演化史上的关键一步,而书肺的出现无疑是这一过程中具有决定性意义的特征之一。这一发现不仅丰富了我们对古生物演化的理解,也提醒我们,生命的适应能力往往超乎想象。

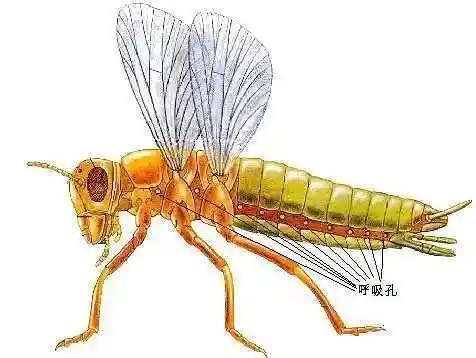

与蛛形纲几乎同时登上陆地的还有一个节肢动物类群,即多足纲,包括现今的千足虫和蜈蚣,它们的登陆时间几乎与蝎子同步。

但是它们的“装备路线”和蛛形纲不同,它们没有书肺,而是获得了气管呼吸系统,直接将氧气通过气孔输送到器官。

相比于蛛形纲,目前对多足纲的登陆演化了解仍然有限,但它们的祖先在不久的将来也演化出了陆生动物,而其中最成功的群体便是昆虫,它们堪称地球历史上最具影响力的生物之一。

最后

许多科普读物上,描绘地球生命登陆的情景时,通常会下意识地认为植物更早进入陆地,但从现有的化石证据来看,节肢动物可能更比植物早进入陆地。

最早登上陆地的节肢动物似乎并没有植食性的种类,它们几乎全部都是掠食者。例如,像蝎子、蜈蚣这样的生物,至今仍然保持着掠食者的习性。这表明,这些早期的陆地生物在最初生活的环境中,并没有植物的存在,它们的生存方式完全依赖于捕猎其他小型生物。

有一个重要原因导致植物未能早于动物登陆,即动物能够在更为恶劣的环境中生存,而植物则不具备这种能力。

比如臭氧层,它是在植物登陆之后才逐渐发展成现在这个样子的。在植物登陆之前,臭氧层的浓度较低,这意味着它对太阳紫外线的吸收能力较弱,这对生命来说并不友好,动植物在这样的环境下难以长时间暴露在阳光下。

但是,动物可以通过调整活动时间来适应环境变化,例如在白天躲藏,夜间出来活动,而植物则无法做到这一点,它们必须依赖阳光进行生存。

很明显,蝎子和蜈蚣一直以来都是夜行动物,它们的习性延续至今。而植物则必须等待臭氧层达到一定水平后,才具备登陆的条件。这一过程反映了自然界中不同生物在环境变化中的适应与演化路径。从科学角度来看,这种差异也提示我们,生命的进化并非同步进行,而是受到多种环境因素的深刻影响。

科学动态最新资讯

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17

2025-09-05 11:42:38

2025-09-05 11:20:00

2025-09-03 10:22:11

2025-09-03 09:48:18

2025-09-03 09:43:16

2025-09-03 09:29:23

2025-09-03 09:09:37

2025-09-03 08:10:12

2025-09-03 08:00:27

2025-09-03 07:54:21

2025-09-03 07:52:16

2025-09-03 07:40:05

2025-09-03 07:30:14

2025-09-03 07:26:49

2025-09-03 07:25:48

2025-09-03 07:24:52

2025-08-30 13:55:05

2025-08-30 12:42:42

2025-08-30 12:42:11