菊石历经三次大灭绝 与恐龙同归于尽,揭秘地球史上最神秘的灭绝之谜

揭秘:菊石如何逃过三次大灭绝?

菊石,提到“三叶虫”,人们立刻会联想到那些远古时代的神秘生物,但今天要说的这个名词,乍一听仿佛是一种石头,实际上它代表的是地球上另一个令人惊叹的已灭绝动物群体。这一群体的历史地位丝毫不逊色于三叶虫,甚至在某些方面更为复杂和引人入胜。 从地质记录来看,这些动物曾经广泛分布于海洋环境中,并在漫长的演化历程中占据了重要的生态位。然而,由于环境变化和未知的其他因素,它们最终走向了灭绝。这不禁让人思考:是什么样的力量能够彻底抹去如此庞大的生命形式?而我们又能从它们的故事中学到什么? 我个人认为,研究这类早已消失的生物不仅有助于揭示地球生命的多样性与脆弱性,还能帮助人类更好地理解自身在自然界的定位。毕竟,在浩瀚的时间长河中,任何物种都可能只是过客。因此,保护现存的生态系统显得尤为重要。只有当我们学会尊重和珍惜每一种生命时,才能避免重蹈覆辙,让未来的地球继续充满生机与奇迹。

菊石是一种早已灭绝的头足类动物,虽然它们拥有一个类似现代鹦鹉螺的外壳,但根据古生物学家的研究,菊石在遗传上与章鱼、鱿鱼等蛸亚纲动物更为接近,因此被形象地称为“带壳鱿鱼”。这种独特的分类让人不禁思考,自然界中的生命演化究竟有多么奇妙。菊石的外壳不仅是其生存的重要工具,也是地质历史的见证者,它们的存在提醒我们,地球上的每一种生物都可能隐藏着令人惊叹的故事。在我看来,菊石的发现不仅丰富了我们对古代海洋生态系统的认知,也让我们更加意识到保护现存海洋生物的重要性。毕竟,每一个物种都是自然选择的奇迹,而人类的责任就是守护这些珍贵的生命遗产。

由于菊石的化石大多只保存了外壳,其软体部分几乎没有留下痕迹,因此人们对于菊石伸出外壳的具体形态知之甚少。

但是,目前普遍认为,菊石这类已经灭绝的头足纲动物与现代鱿鱼一样,具备八条腕足,而非像鹦鹉螺那样长有许多触手。这一观点近年来得到了越来越多研究的支持,进一步揭示了头足纲动物在进化过程中多样化的适应策略。 从生物学角度来看,这种特征上的差异反映了不同头足纲物种在生存环境中的独特演化路径。菊石和鱿鱼都依赖于高效的捕猎能力和灵活的身体结构来适应复杂的海洋生态位,而多触手的鹦鹉螺则可能更倾向于稳扎稳打的生活方式。这不仅展示了自然界中生命形式的丰富性,也提醒我们,看似微小的生理差异背后往往蕴含着深远的生态意义。未来,随着更多化石证据和技术手段的应用,我们或许能更清晰地理解这些古老生物之间的联系与分化过程。

一直以来,人们对古代生物学家为何将这种古老的海洋生物命名为“菊石”感到好奇。有一种说法认为,这是因为菊石的外壳呈现出独特的螺旋结构,而这种螺旋的每一圈都由一圈圈细致的纹路构成,这些纹路排列紧密,形似菊花的花瓣,因此赋予了它这样一个诗意的名字。 在我看来,这种命名方式不仅体现了古人对自然界的细致观察,更展现了他们丰富的想象力与文化内涵。将科学发现与传统文化相结合,这样的命名方式既直观又富有美感,让人在了解自然奥秘的同时,也能感受到中华文化的深厚底蕴。这也提醒我们,在现代科学研究中,同样需要注重人文精神的融入,让科学更加贴近生活,也更加生动有趣。

我们今天见到的许多菊石化石虽然呈现出典型的螺旋形状,但这种形态实际上是在2亿年前的侏罗纪才成为主流。这些被称为真菊石(True Ammonida)的生物,在其演化历程中占据了主导地位。然而,最早的菊石类动物早在4.5亿年前就已出现,它们属于菊石亚纲(Ammonoidea)。这一漫长的进化过程展示了自然界中生物形态的多样性和适应性变化。 从化石记录来看,菊石的演化轨迹非常有趣。早期的菊石种类形态各异,有的简单,有的复杂,而最终螺旋形的结构却在侏罗纪时期脱颖而出,这或许与当时的生态环境和生存竞争密切相关。这也让我思考,自然选择的力量是如何塑造生命的形态,使其更有效地适应环境。菊石的故事提醒我们,即便看似简单的生命形式,也经历了漫长而复杂的进化过程,这种对自然历史的探索无疑让我们更加敬畏生命的奇迹。

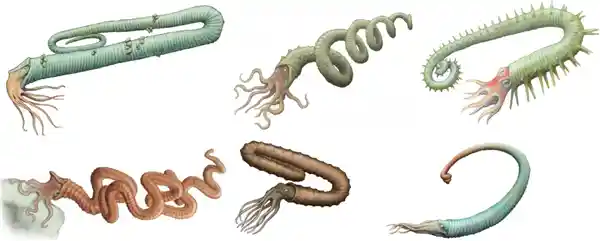

△ 这些都是菊石

菊石亚纲动物的外壳形态变化极为丰富,几乎可以用“随意生长”来描述。然而,尽管它们在外形上展现出如此多样的特征,却并未在进化历程中取得显著的成功。相比之下,真菊石——尤其是那些呈螺旋状的种类——无疑是整个菊石家族中最辉煌的分支。如今,它们的化石几乎随处可见。

由于真菊石和恐龙占据主动地位的时间差不多,所以有人将中生代称为“恐龙之陆、菊石之海”。

有趣的是,菊石与恐龙的命运惊人地相似,它们都未能逃脱白垩纪-第三纪灭绝事件的冲击,最终在6500万年前的小行星撞击中消失。这一灾难性事件不仅终结了恐龙的时代,也让海洋中的菊石走向灭亡。这不禁让人思考,无论是庞然大物还是相对渺小的生命形式,在自然的巨大变革面前都显得如此脆弱。这也提醒我们,保护生态环境、关注地球健康的重要性远超想象,毕竟人类也是自然界的一部分,面对未来的未知挑战,唯有谨慎与敬畏才能让我们走得更远。

菊石的灭绝一直是个令人困惑的话题。这种生物曾在地球历史上经历过三次大规模的物种灭绝,却最终未能逃过白垩纪末期的大劫难。相比之下,那些在适应能力和生存策略上似乎并不如菊石优秀的头足类动物,比如鹦鹉螺,却奇迹般地存活至今。这不禁让人思考:为何最成功的菊石反而走向了灭亡? 这一现象引发了诸多猜测和研究。或许,菊石过于依赖特定的生态环境,而当白垩纪末期的灾难性事件发生时,它们无法迅速调整或适应新的条件。反观鹦鹉螺,虽然看似不起眼,却展现了更强的环境适应力。这提醒我们,在自然选择的过程中,成功并非总是意味着绝对的优势。 从这个角度来看,菊石的灭绝不仅仅是生物学上的遗憾,更是对生态系统复杂性的深刻警示。它让我们意识到,即便一个物种曾经辉煌一时,也未必能抵御突如其来的变化。这也促使人类反思自身在面对全球气候变化等挑战时的责任与应对能力。毕竟,保护现存的生物多样性,正是为了不让未来的“菊石”重蹈覆辙。

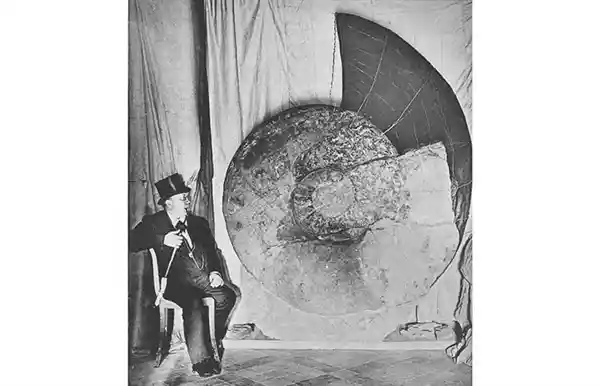

△ 最大的菊石

好吧,目前并没有定论,但有几种假设来解释这个问题!

一种假设认为,菊石在白垩纪前期就已经不可避免的走向衰退。

中生代时期,一些生物因生态位的竞争而逐渐衰退,这与同期兴起的硬骨鱼等生物的强势发展密切相关。硬骨鱼作为现代海洋中的主要鱼类群体,其崛起不仅重塑了当时的生态系统,也对其他物种构成了巨大的生存压力。 我认为,这一现象揭示了一个重要的生态规律:在自然界中,物种间的竞争始终存在,并且会随着环境变化不断加剧。硬骨鱼的成功并非偶然,而是适应性和进化优势共同作用的结果。这也提醒我们,在当今快速变化的生态环境中,如何保护濒危物种、维护生物多样性显得尤为重要。我们必须更加重视生态保护工作,避免因为人类活动导致类似的历史性衰退再次发生。

因为难以抗衡新兴物种的竞争压力,在大规模灭绝事件发生时,菊石便顺势放弃了原有的生态位,最终走向了彻底灭绝的命运。

菊石被认为更倾向于栖息于浅海环境,其生存策略偏向于r选择模式,即通过大量繁殖后代来延续种群。这种策略使得它们能够迅速生长,而快速生长往往意味着需要消耗更多的资源来维持自身壳体的发育。从生态学的角度来看,这一特性反映了菊石对食物资源的高度依赖性。 我的看法是,菊石的这种生活方式虽然有助于短期内占据生态位,但同时也暴露了其脆弱的一面。一旦环境发生变化导致食物供应不足,这种高消耗的生存模式可能会让它们面临更大的生存压力。这或许可以为我们理解现代生物如何应对气候变化提供一些启示:过度依赖单一资源的增长模式并非长久之计,多样化的生存策略才能更好地适应复杂的生态环境。

在小行星撞击地球引发白垩纪-第三纪灭绝事件时,海洋环境发生了显著变化,酸化程度加剧,同时阳光被大量阻挡。这种生态剧变对菊石的幼体构成了严重威胁,因为它们的外壳在这种条件下难以正常发育,最终导致这一物种走向灭绝。

深海环境为鹦鹉螺提供了避难所,其缓慢的生长速度也使其种群变化更为稳定,这使得它们在多次大灭绝事件中得以幸存。这种独特的生存策略让它们在生物进化的历史长河中占据了一席之地,也提醒我们自然界的适应能力远超想象。或许在未来,研究这些“活化石”的生存之道,能为我们应对环境变化提供新的启示。

许多人感到困惑的是,部分菊石竟然适应了深海环境,并且栖息在比鹦鹉螺更深的水域,但最终它们还是走向了灭绝。这不禁让人思考,即便拥有适应极端环境的能力,为何这些生物依然未能逃脱灭绝的命运?或许,这不仅仅是对单一物种生存策略的考验,更是整个生态系统脆弱性的一个缩影。面对环境变化,无论多么强大的适应能力,也可能在多重压力下不堪一击。这也提醒我们,保护现有生态环境的重要性,避免让今天的物种重蹈覆辙。

其实少量个体无法代表整个群体,我们也不知道大灭绝期间有多少深海鹦鹉螺灭绝了,只是留下来的鹦鹉螺是深海物种而已。

我打个比方,在大灭绝前夕,深海生态系统中生存着90种鹦鹉螺和10种菊石,它们共同占据着深海的生态位。据研究显示,在类似白垩纪-第三纪灭绝事件的大规模灾难中,约有75%的海洋生物会消失。在这种情况下,假设深海带壳头足类中有75种灭绝,那么结果很可能并非简单地按照比例分配,即不是灭绝7.5种菊石和67.5种鹦鹉螺,而更可能是所有菊石完全灭绝,而仅有25种鹦鹉螺幸存下来。 这种现象背后或许反映了不同物种对环境剧变的适应能力差异。菊石可能因为其特定的生活习性或生理结构,在面对突如其来的生态危机时显得尤为脆弱。相比之下,鹦鹉螺凭借更强的适应性和更高的多样性,成功熬过了这场浩劫。这不仅揭示了自然界中“适者生存”的残酷法则,也提醒我们现代生态环境保护的重要性。毕竟,地球历史上每一次大规模灭绝事件都伴随着某些物种的彻底消失,而这些消失往往源于环境变化超出物种的承受极限。因此,我们应该更加重视气候变化和人类活动对自然界的潜在威胁,努力避免重蹈覆辙。

另外,菊石在白垩纪-第三纪大灭绝中并非全军覆没,部分种类奇迹般地存活下来,并在随后的大环境中逐渐恢复并继续演化了数十万年之久,直至最终走向灭绝。这一过程展现了生命顽强的适应能力与自然选择的残酷魅力。 从生物学的角度来看,菊石的幸存与后续演化说明了生物界强大的韧性和多样性。尽管环境剧变带来了巨大的冲击,但总有一些物种能够找到生存之道。这也提醒我们,即使面对极端的自然灾害或生态危机,只要有一线生机,生命就有可能延续下去。同时,这也让我们更加珍惜当下相对稳定的生态环境,因为一旦失去平衡,恢复起来可能需要漫长的时间甚至永远无法复原。因此,保护现存的生态系统不仅是对自然的敬畏,也是对未来负责的表现。

同样,我们并不能因此就认为菊石的灭绝与K-T灭绝事件无关。毕竟,个别幸存个体并不能代表整个物种的状况。即使有少量菊石在大灭绝之后似乎仍然存活了一段时间,但这很可能只是符合海洋生物正常的背景灭绝速率,并不能否定两者之间的关联。

菊石这种古老的生物化石,一直以来都以其独特的螺旋纹路吸引着人们的目光。然而,最近有人别出心裁地将菊石的形态发挥到了极致,仿佛将其“拧成了麻花”。这种创意不仅让人眼前一亮,也引发了对自然与艺术结合的新思考。 在我看来,这种创新不仅是对传统化石认知的一种突破,更是人类想象力的一次展现。菊石本身已经足够令人惊叹,而这样的加工方式则赋予了它全新的生命力。它提醒我们,即使是在看似固定的自然规律中,也能找到无限的可能性。这也让我联想到,现代社会中是否也可以借鉴这种方式,在尊重传统的基础上,大胆尝试新思路,让古老的事物焕发出新的光彩。

还有第三种假设,就是菊石的多样化最终葬送了它们!

(这个观点是我刚刚写这篇文章时不小心看到的,相关论文是2024年才发表,不过论文主要是为了论证菊石在白垩纪前并没有衰退,反驳我们刚刚提到的第一个假设)。

白垩纪-第三纪灭绝事件的发生速度之快令人震惊,这一突发性的灾难让许多生物即使拥有多样化的生存策略也难以招架。通常情况下,生态系统的多样性能够提高物种的适应能力,但在如此迅猛的环境剧变面前,这种多样性反而成了劣势。因为不同物种各自占据着特定的生态位,当全球气候或地质条件发生极端变化时,那些依赖特定资源或环境的物种往往首当其冲。这让我思考,地球上的生命在面对突如其来的危机时,究竟需要的是灵活性还是稳定性?或许,未来的研究不仅能帮助我们更好地理解过去的生命演化历程,也能为应对当今的生态挑战提供重要启示。

菊石在4.五亿年前,这些生物就已经在地球上现身,它们的经历堪称传奇。无论遭遇多么严酷的环境变化或灭绝危机,它们总能从重创中恢复过来,并以惊人的速度重新遍布海洋,成为无可争议的主宰者。这种顽强的生命力让我深感震撼。在漫长的地质年代里,地球经历了无数次剧变,而这些生物不仅存活下来,还一次次证明了自己的适应能力。这不仅仅是自然选择的结果,更像是一种奇迹。或许,我们人类可以从它们身上学到更多关于生存与进化的智慧,在面对当今生态挑战时找到新的启示。

这些灭绝事件都是地球自发的,它是一个缓慢的过程,这让菊石有足够的适应时间。

到了白垩纪-第三纪灭绝事件时,一颗小行星撞击地球,仅仅在几周甚至几个月内,大量的烟尘便弥漫全球,阻挡了阳光的照射。与此同时,酸雨开始对海洋环境造成严重破坏,使其迅速恶化。

高度多样化的菊石在环境恶化的前夕,其物种已成功占据了各自类群所能触及的所有生态位。这种局面使得新物种的诞生变得极其艰难,因为它们难以找到适合生存的空间。即便有新的成员加入,也必须面对与其他菊石种类激烈的竞争。这一现象表明,生物多样性的维持不仅依赖于个体的适应能力,更需要生态环境的持续开放与变化。 我的看法是,自然界中的每一种生物都在不断演化以适应环境,但当资源接近饱和时,竞争就会加剧。这也提醒我们,在现代社会中保护生态环境的重要性,只有为未来的生命形式预留足够的发展空间,才能避免类似的情况发生。同时,这也让我们思考如何平衡人类活动与自然界的承载力,确保地球上的生命能够和谐共存。

新物种产生的概率较低,表明它们的类群可能难以演化出能够在大灭绝时期适应环境的物种,因此最终走向灭绝。

最后

需要注意的是,尽管这些假设单独分析起来似乎都合情合理,但当大家综合起来仔细考量时,可能会发现某些假设之间存在一定的矛盾之处。

另外,即便我们身处白垩纪-第三纪灭绝事件中,看着像菊石这样数量庞大的生物群体突然消失,或许依然难以清晰理解它们灭绝的原因。

所以,尽管如此,如今我们只能通过化石来研究菊石,而这些化石往往缺失了重要的软体部分。这就意味着,对于它们的饮食习性,我们至今也只能依靠推测来填补这一空白。 在我看来,化石虽然为我们提供了许多关于远古生物的重要线索,但其局限性也显而易见。特别是像菊石这样关键信息缺失的化石,让我们对这些生物的生活方式知之甚少。这种不确定性促使科学家们不断探索新的研究方法和技术,以期能够还原出更加完整的生态画卷。同时,这也提醒我们保护现有自然资源的重要性,因为未来的发现或许就藏在尚未被挖掘的地层之中。

科学动态最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17