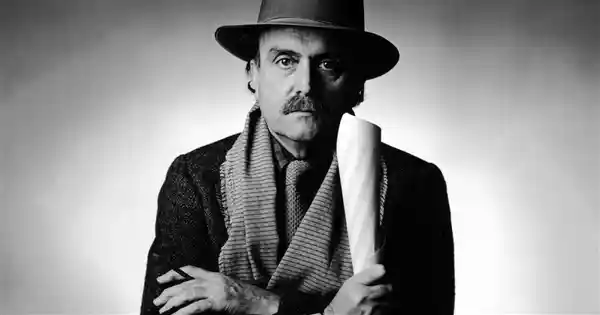

白细胞转变为干细胞:已故作曲家大脑再次奏响旋律

细胞重生:逝去作曲家的大脑奇迹般再次奏响旋律

近日有消息称,澳大利亚一支科研团队成功利用美国作曲家卢西尔的白细胞,通过技术手段将其重新编程为干细胞,进一步培养出类脑器官。令人惊讶的是,这一类脑器官竟然展现出一定的“创造力”,甚至尝试“创作”音乐。 这项研究无疑突破了传统认知的界限,将生命科学与艺术领域连接起来。尽管从科学角度来看,这些类脑器官尚无法真正理解音乐的内涵,但它们所表现出的行为或许能为我们提供新的视角去探索大脑功能与创造力之间的关系。同时,这也引发了关于伦理和技术应用边界的思考:当科技能够赋予非生命体某种形式的“意识”时,我们该如何定义生命?又该如何规范相关研究的发展方向? 无论如何,这项实验再次证明了科学技术的无限可能性,同时也提醒我们需要以更加谨慎的态度面对未来可能出现的新挑战。

2020年,89岁的卢西尔同意为某项目捐献样本。令人惊叹的是,在她去世四年后,通过团队的不懈努力,她的创作依然能够延续。这一成果不仅体现了现代科技的非凡潜力,也让我们重新思考人与艺术之间的联系。尽管时间无法逆转,但科技赋予了我们另一种方式去保存和延续创作者的精神世界,这种跨越生死的文化传承无疑具有深远的意义。或许,这也提醒我们,在面对艺术遗产时,除了缅怀,更应珍视其背后蕴藏的无限可能性。

据了解,干细胞是一种具备自我更新能力和多向分化潜能的原始细胞,它们是构成人体各类组织器官的起源细胞,堪称生命的“祖宗细胞”。这一特性使得干细胞在医学研究领域备受关注,其潜在应用价值不可估量。 我认为,干细胞技术的发展不仅为许多传统医疗手段难以解决的疾病提供了新的希望,同时也对人类探索生命本质提出了全新课题。然而,这项技术在带来巨大机遇的同时也伴随着伦理争议和社会风险。如何平衡科技创新与伦理规范,确保科研成果惠及全人类,是我们需要深入思考的问题。因此,在推进相关研究的过程中,必须建立完善的监管机制,同时加强公众科普教育,让科学进步真正造福社会。

干细胞的特色是较原始、未特化,具有再生各种组织器官的潜在功能,存在于所有多细胞组织里,能经由有丝分裂与分化来分裂成多种的特化细胞,而且可以利用细胞分裂来产生更多相同的干细胞。

干细胞现在能够通过人工方式培育或转化为多种特化细胞,并在细胞培养过程中形成各类特定组织(如肌肉或神经)所需的组成细胞。

医学研究者普遍认为,干细胞技术为修复受损组织和培育新器官提供了前所未有的可能性,这无疑是人类探索疾病治疗新路径的重要一步。尽管这一领域仍面临诸多技术和伦理挑战,但其潜力不容忽视。例如,在某些难以治愈的退行性疾病中,干细胞疗法或许能带来革命性的突破。然而,我们也应警惕过度乐观的声音,毕竟任何前沿科技都需要经过漫长而严谨的验证过程。因此,对于干细胞研究,我们既要满怀期待,也要保持理性,确保其发展始终服务于人类健康事业。

科学动态最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17