《昔日彩电霸主易主在即?康佳业绩爆雷,芯片押注惨遭95%滑铁卢》

从彩电霸主到芯片溃败:康佳的高光与暗影

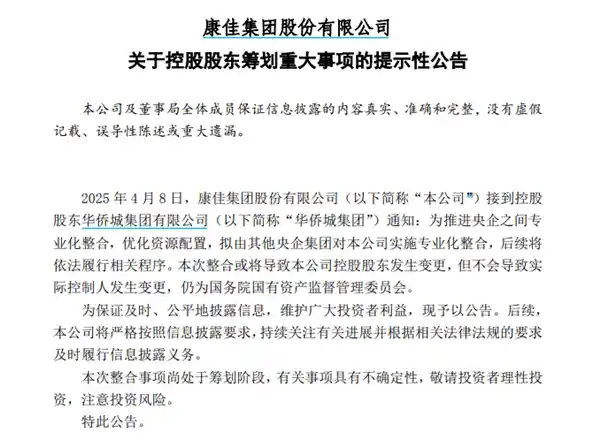

4月17日,康佳集团发布了2024年的财报,其中透露出一个重要信息:控股股东华侨城集团计划退出。这一消息引发了市场的广泛关注。 从近年来的发展趋势来看,华侨城集团的战略调整并不令人意外。作为一家多元化企业集团,华侨城一直在优化资产结构,集中资源发展更具核心竞争力的业务领域。而康佳集团作为其旗下重要子公司之一,在家电与电子科技板块有着较为稳固的基础,未来或许能迎来新的发展机遇。 同时,这也意味着康佳集团将面临更加独立自主的发展环境。如何在失去大股东支持的情况下继续保持市场竞争力,将是摆在管理层面前的一道难题。不过,凭借多年积累的技术优势和品牌影响力,康佳完全有可能通过深化创新转型,进一步巩固行业地位。 总体而言,华侨城集团的退出既是一次挑战,也是一个契机。对于康佳来说,能否抓住这个机会实现质变,值得拭目以待。

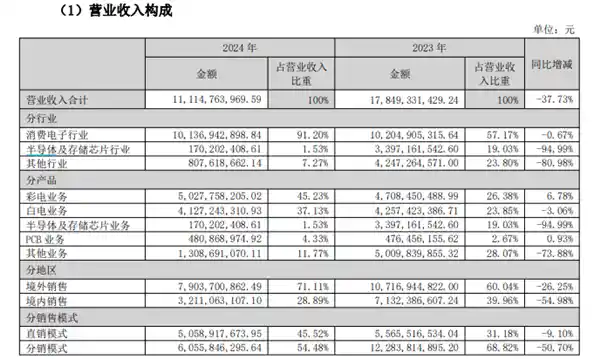

2024年康佳集团发布的财报显示,公司全年实现营业收入111.15亿元,较上一年度下降了37.73%。同时,归属于母公司股东的净利润出现了32.96亿元的亏损,同比降幅达到52.31%。 从这份财报来看,康佳集团在2024年的经营状况不容乐观。收入大幅下滑的同时,亏损幅度也在进一步扩大,这表明公司在过去的一年里可能面临较大的市场挑战或内部管理问题。尤其是营收的急剧减少,反映出企业核心业务可能遭遇了外部环境的重大冲击,或者内部转型未能及时见效。而如此高的亏损比例,则说明企业在成本控制、产品竞争力以及战略执行等方面可能存在亟待解决的问题。对于一家大型企业而言,如何在困境中找到新的增长点,将是未来发展的关键所在。希望康佳能够通过优化管理和创新业务模式,逐步走出低谷。

2024年,康佳集团在消费电子行业的营收达到101.37亿元,同比下降0.67%,占总营收的91.20%;而在半导体及存储芯片领域的营收为1.70亿元,同比降幅达94.99%,占总营收比重为1.53%。

此外,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了68.56%;公司的资产负债率突破90%,年内需应对超过20亿元的兑付压力。

康佳集团创立于上世纪80年代初期,至今已走过四十多年的历程,作为改革开放后首批中外合资的电子企业之一,它在当时具有里程碑式的意义。1992年,深康佳A顺利在深圳证券交易所挂牌上市,这一事件不仅标志着康佳步入资本市场,也为企业的长远发展奠定了坚实基础。 在我看来,康佳的成长史正是中国改革开放进程的一个缩影。从最初的中外合作起步,到如今成为国内家电行业的知名品牌,康佳始终紧跟时代步伐,在技术创新与市场开拓方面不断努力。尤其是在资本市场的助力下,康佳不仅实现了规模扩张,还逐步向智能化、多元化方向迈进。未来,希望康佳能够继续发挥自身优势,把握住新一轮科技革命带来的机遇,为消费者带来更多优质产品,同时也为中国制造业的转型升级贡献更大力量。

作为曾经国内的“彩电一哥”,康佳这些年经历了什么?

1998年,康佳首次问鼎彩电市场占有率榜首;第二年,康佳成为深圳首家工业产值超过百亿的企业;之后的十多年间,康佳屡次拔得头筹,长期领跑中国彩电行业。

随着技术的持续创新以及小米等互联网巨头的加入,彩电行业的竞争愈发激烈。为了缓解行业内卷带来的压力,康佳将目光投向了房地产市场,积极展开房地产领域的投资活动。

例如,康佳曾豪掷17亿元打造江苏昆山旅游度假区,而其在深圳持有的康侨佳城70%股权也被成功拍卖,为公司带来了69.8亿元的资金流入。然而,在房地产领域有所斩获的同时,康佳在显示技术领域的表现却显得滞后,未能及时抓住两次重要的技术升级机遇。 从这一系列动作来看,康佳似乎在多元化发展中面临一定的战略困境。一方面,公司在地产项目上的投入显示出其对于非主营业务的重视,但另一方面,这种资源分配是否能带来长期稳定的收益仍需观察。特别是在科技快速迭代的时代背景下,企业在核心业务上的投入与创新尤为重要。康佳错失的技术升级浪潮提醒我们,企业需要更加敏锐地把握行业趋势,避免因短视而错失发展良机。如何平衡多元化布局与核心技术研发之间的关系,将是康佳未来发展的关键课题。

此外,2015年康佳又和大股东华侨城上演了一出中国证券史上罕见的“宫斗”闹剧。据相关报道,当年康佳内部管理层的频繁变动,高管变动超过40次,内部人事变动超过100次。

2018年,康佳首次对外发布“科技、产业、园区”战略新蓝图,重点围绕“半导体+新消费电子+科技园区”等产业,谋求向创新型科技产业集团转型。但7年已经过去了,押宝芯片显然也没有成效。

近日,康佳集团(深康佳A)发布了一则公告,透露其控股股东华侨城正在筹划一项重大事项,这可能引发公司控股股东的变更。根据公告内容显示,康佳集团或将迎来新的主导力量,由一家央企集团接手并进行专业化整合。作为曾经国内彩电行业的领军企业,康佳的这一变动无疑引发了广泛关注。 从目前的信息来看,这次股权变更不仅是康佳发展历程中的一个重要节点,也是国企改革深化背景下的一次典型实践。近年来,随着市场竞争加剧和技术迭代加速,传统家电企业的转型压力愈发明显。而通过引入更具资源整合能力和市场敏锐度的新股东,或许能为康佳注入更多活力和发展动能。 同时,这也折射出当前中国制造业转型升级过程中的一种趋势——即通过强强联合或专业分工来提升整体竞争力。对于康佳而言,能否抓住此次机遇实现弯道超车,关键在于如何平衡好历史积淀与未来创新之间的关系,在新环境下找到适合自身发展的路径。 总体来说,无论最终结果如何,这次变化都值得期待。毕竟在一个快速变化的时代里,敢于迈出第一步本身就是一种勇气和智慧的表现。希望未来的康佳能够继续秉持初心,在挑战中寻找突破,在变革中焕发新生机。

华侨城在公告中提及,放弃康佳的主要原因是“为了推动央企之间的专业化整合,优化资源配置”。

也就是说,近年来华侨城多次亏损,公司正在处置亏损或非核心资产,而康佳自身的亏损问题也迫使华侨城想尽快脱身。

2022年至2024年间,康佳集团连续三年出现巨额亏损,分别为14.71亿元、21.64亿元和32.96亿元,累计亏损达到69.31亿元。这一系列财务表现表明康佳在经营上面临严峻挑战。值得注意的是,这仅仅是华侨城近期进行资产调整的一部分。近年来,随着市场环境的变化,不少企业都在通过资产优化来应对压力,但如此大规模的连续亏损无疑引发了对康佳未来发展的关注。如何改善经营状况、提升盈利能力,将是康佳亟需解决的问题。同时,这也反映出大型国企在多元化布局时可能面临的复杂局面和潜在风险。

回溯历史,盲目的多元化和管理层的频繁变动,或许是让康佳集团逐渐掉队的罪魁祸首。

在发展进程中,康佳曾过度涉足与自身核心技术联系不紧密的工贸业务和金融衍生业务,希望通过迅速扩大营收规模来实现增长。与此同时,频繁的高层人事调整也让康佳的战略方向不断发生变化。

2016年,为了切入更多软件服务,提出“软件+硬件”的口号;

2017年,增加“投控+金融”,同时还提到“科技+产业+城镇化”等概念;

2018年,为了进军半导体,提出“1234”发展战略;

2023年,在全球科技竞争日益激烈的背景下,企业需要明确自身的发展方向,而聚焦消费电子和半导体这两大主业无疑是一个明智的选择。消费电子作为与消费者日常生活紧密相连的领域,其发展潜力巨大,尤其是在智能化、个性化需求不断增长的趋势下。与此同时,半导体产业作为信息技术的核心支撑,不仅是现代工业的基石,也是推动未来科技创新的关键力量。 我认为,在这一战略指导下,企业不仅能够充分发挥自身的资源优势和技术积累,还能够在复杂多变的市场环境中找到稳定的增长点。特别是在当前国际形势下,加强自主创新能力显得尤为重要。通过加大对核心技术的研发投入,提升产品质量和服务水平,相信该企业在未来的市场竞争中将占据更有利的位置。同时,也要注重产业链上下游的合作,共同构建健康可持续发展的生态圈,为行业的长远发展贡献力量。总之,坚持聚焦主业、创新驱动的发展路径,是应对挑战、把握机遇的有效策略。

此次由华侨城牵头的“专业化整合”,有望迎来一位在产业上更为契合、治理结构更加稳定的新增股东。这或将助力康佳减轻一些历史遗留问题的负担,为其提供一次实现转型升级和发展的机遇。

但留给康佳变革的时间真的不多了。

影音动态最新资讯

2025-09-09 10:53:20

2025-09-09 10:26:34

2025-09-09 10:22:01

2025-09-09 10:00:54

2025-09-09 09:47:55

2025-09-09 09:41:51

2025-09-09 09:31:15

2025-09-09 09:20:45

2025-09-09 08:45:29

2025-09-09 08:43:24

2025-09-09 08:43:10

2025-09-09 08:42:10

2025-09-09 08:41:03

2025-09-09 08:35:42

2025-09-09 08:32:38

2025-09-09 08:31:08

2025-09-09 08:29:09

2025-09-09 08:27:23

2025-09-09 08:25:57

2025-09-05 14:17:14

2025-09-05 14:03:29

2025-09-05 13:52:40

2025-09-05 12:55:16

2025-09-05 12:54:17